.jpg)

《似水流年》简介

影片讲述香港白领张珊珊返乡奔丧,与儿时好友阿珍重聚。阿珍嫁作农妇,操持家务、照顾瘫痪婆婆;珊珊则带着都市的疏离与精致。两人在相处中,昔日友情与隐秘情愫悄然复燃,却终被现实的鸿沟阻隔。严浩创作于香港与内地加速融合期,借女性视角解构身份认同—珊珊在祠堂祭祖时的局促、阿珍赤脚插秧的娴熟,暴露出城乡文明的割裂。电影将时代变迁隐于细节:村里新盖的洋楼与坍塌的旧宅、珊珊的随身听与阿珍的水车,皆是现代化进程的微观注脚。

技术上,影片以“水墨蒙太奇”构建美学意境。广角镜头下蜿蜒的河道、摇曳的竹影,构成岭南水乡的写意长卷;特写镜头凝视珊珊涂着指甲油的手与阿珍布满老茧的手交叠,将阶级差异凝缩于肌肤纹理。色调采用氤氲的青灰、黛绿,仅在回忆片段闪现少女时期的桃红衣衫,形成时光滤镜。叙事如流水般舒缓,大量空镜(如夕阳下的晒谷场、涨潮的堤岸)传递物是人非的惆怅,对话少而精,沉默成为更有力的表达。

《似水流年》获1985年香港电影金像奖最佳影片等五项大奖,影评人焦雄屏赞其“用东方美学重构女性叙事”。社会层面,影片引发香港对乡土文化流失的反思,推动“潮汕文化保育计划”的发起。

《似水流年》简评

有观众被“沉默的重量”震撼:珊珊与阿珍坐在榕树下,许久才轻声问一句“你过得好吗”,这份欲言又止里,藏着二十年光阴的分量。有人赞叹隐喻设计:反复出现的老水车,既是阿珍被困乡土的象征,也是时代洪流中被冲垮的旧时光纪念碑。一位影迷写道:“严浩的镜头像支毛笔,蘸着时光的墨,在银幕上洇开乡愁的涟漪—当珊珊最后回望村庄,我们看见的不仅是个人的告别,更是一个时代的背影。”另有人关注到女性困境:阿珍操持家务的佝偻身影、珊珊在都市职场的假面微笑,两种不同的“牢笼”,道尽女性在传统与现代间的生存悖论。有人感慨结局的余韵:片尾镜头停留在空荡荡的祠堂,族谱上的名字蒙着薄尘,潮水漫过堤岸—原来有些离别,早在时代转身时就已注定。

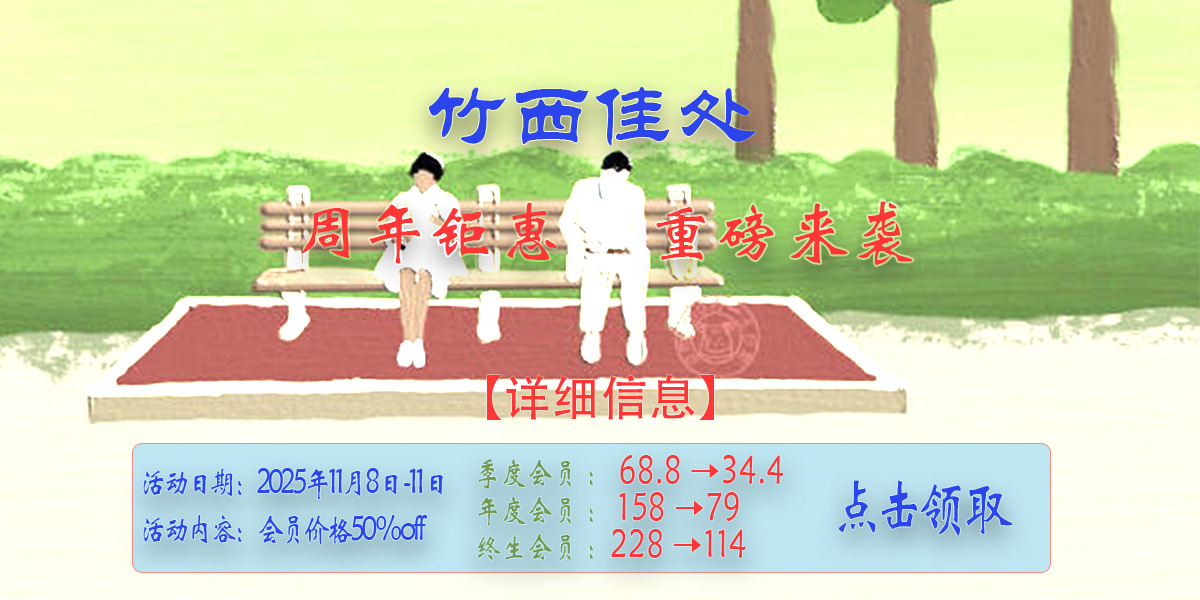

友情提示

该片是香港电影金像奖最佳影片获奖电影之一,本站已收录该片单合集资源及单片资源,欢迎点击「香港电影金像奖最佳影片合集」站内了解。

副本-1.png)