《半边人》简介

影片以导演方育平的真实经历为蓝本,讲述渔村少女阿莹意外踏入演艺圈,在跑龙套的艰辛与家庭责任的重压间挣扎。阿莹白天在片场搬运道具、模仿死尸,夜晚回到渔村面对父亲的沉默与弟弟的辍学。方育平创作于香港电影商业化浪潮兴起期,借阿莹的迷茫,批判资本对艺术初心的侵蚀—片场导演的呵斥、同行的功利,与渔村古朴的生活形成对照。电影将阶级困境具象化:阿莹沾满泥浆的戏服、父亲龟裂的手掌、弟弟偷偷倒卖鱼获的背影,皆是被生活拖拽的底层群像。

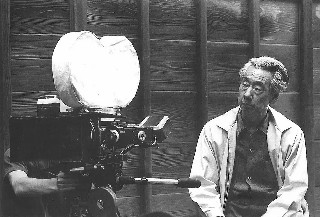

技术层面,影片开创“实景沉浸美学”。手持摄影跟随阿莹穿越鲤鱼门狭窄街巷,镜头晃动频率与她急促的脚步同频;长镜头对准渔船在风浪中颠簸,将人物渺小感与自然伟力并置。色调以渔村的灰褐、片场的苍白为主,仅在阿莹幻想成为主角的片段闪现暖黄,形成现实与梦想的撕裂。叙事摒弃戏剧化冲突,用琐碎日常推进:阿莹记录片场见闻的笔记本、父亲修补渔网的重复动作、一家人围坐吃咸鱼的静默,拼凑出生活的真实肌理。

《半边人》获1984年香港电影金像奖最佳影片,影评人黄爱玲称其“用纪录片的真实,撕开商业电影的虚假繁荣”。社会层面,影片引发香港对底层青年出路的讨论,推动“渔村艺术工作坊”等草根文化项目落地。

《半边人》简评

有人被“未说出口的疼痛”击中:阿莹在片场被导演辱骂后,默默啃着冷馒头的特写,泪水混着碎屑咽下—原来成年人的崩溃,连哭泣都要挑无人的角落。有观众惊叹于细节的时代切片:渔村墙上斑驳的“偷渡广告”、片场贴着的邵氏明星海报,这些道具让电影成为80年代香港的社会标本。一位影迷写道:“方育平的镜头像把生锈的刀,划开香港光鲜的表皮—当阿莹在暴雨中奔跑着赶通告,我们看见的不是励志故事,而是小人物在生活里的狼狈泅渡。”另有人关注到代际沉默:父亲从未说过“支持”或“反对”,却在阿莹深夜归家时留着一盏灯,这种中国式亲情的钝痛,比任何台词都更戳心。有人感慨结局的留白:片尾阿莹继续在片场奔跑,镜头升向阴云密布的天空,没有逆袭的结局,只有生活继续的真实—这或许才是大多数人的命运注脚。

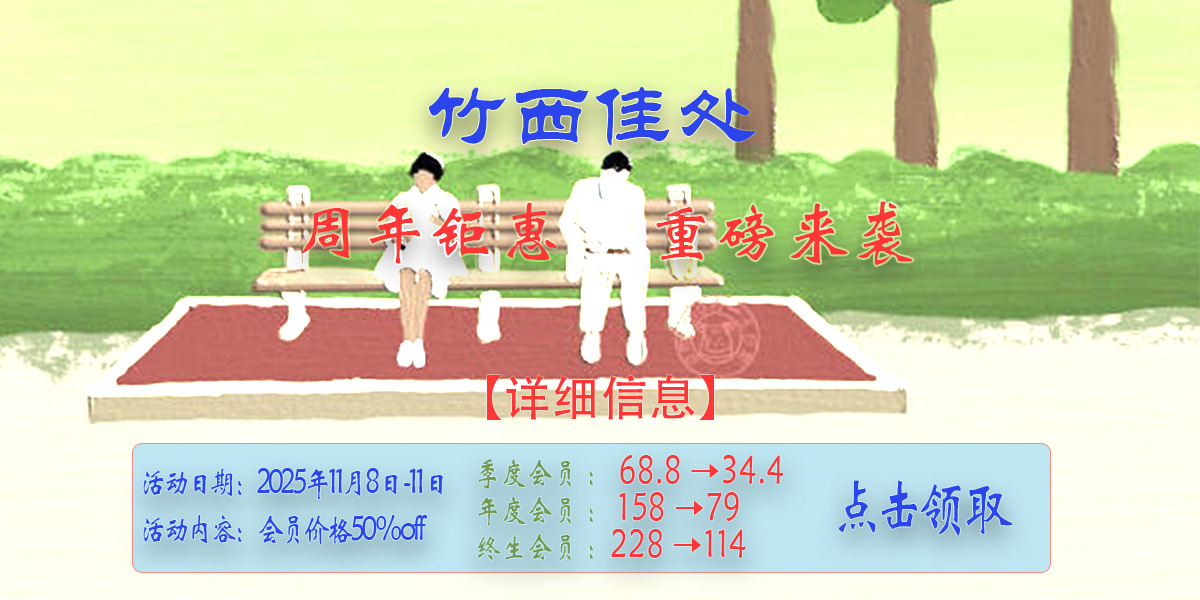

友情提示

该片是香港电影金像奖最佳影片获奖电影之一,本站已收录该片单合集资源及单片资源,欢迎点击「香港电影金像奖最佳影片合集」站内了解。

副本-1.png)