《投奔怒海》简介

影片讲述香港记者顾佳棠赴越南采访,见证当地百姓在战后重建中的挣扎:渔村少年阿胜为生计冒险出海、少女琴娘被迫成为导游却坚守善意。顾佳棠在报道真相与保全性命间摇摆,最终被普通人的坚韧打动。许鞍华创作于中越关系敏感时期,借第三方视角解构冷战叙事—电影既呈现越南的贫困与腐败,也捕捉民众对未来的微小期待,打破非黑即白的政治想象。顾佳棠的笔记本、阿胜修补的渔船、琴娘褪色的奥黛,皆是历史褶皱里的生命注脚。

技术上,影片以“去戏剧化纪实”重构历史叙事。手持摄影跟随顾佳棠穿行于难民营,晃动画面传递不安;长镜头凝视归仁港的落日,货船剪影与劳作人群构成苦难的史诗。色调采用越南特有的土褐与灰蓝,仅在琴娘教孩童识字的场景闪现书本的金黄,象征希望的星火。叙事摒弃说教,以细节推进:阿胜偷偷藏匿收音机零件、顾佳棠在日记本涂涂改改的瞬间,皆是对历史复杂性的尊重。

《投奔怒海》获1984年香港电影金像奖最佳影片,被《电影双周刊》评为“香港新浪潮代表作”。影评人称赞其“用克制的镜头,完成对宏大历史的微观解构”。社会层面,影片引发香港对东南亚难民议题的关注,推动民间援助项目的开展。

《投奔怒海》简评

有观众被“细节的力量”震撼:琴娘反复擦拭父亲遗留的眼镜、阿胜在渔船刻下的逃生路线,这些道具让历史不再是空洞的名词,而是滚烫的生活。有人赞叹视角创新:通过香港记者的困惑,展现越南战后的多面性—原来在意识形态的夹缝中,人性始终倔强生长。一位影迷写道:“许鞍华的镜头像把镊子,小心翼翼夹起历史的碎屑—当阿胜在暴雨中升起自制风帆,我们看见的不是政治符号,而是生命最本真的求生欲。”另有人关注到女性叙事:琴娘从被动接受到主动抗争的转变,勾勒出越南女性在历史洪流中的觉醒轨迹。有人感慨结局的余韵:片尾顾佳棠乘船离开,镜头留在港口,阿胜的身影逐渐模糊—历史的潮水退去,留下的是无数个未被书写的悲欢离合。

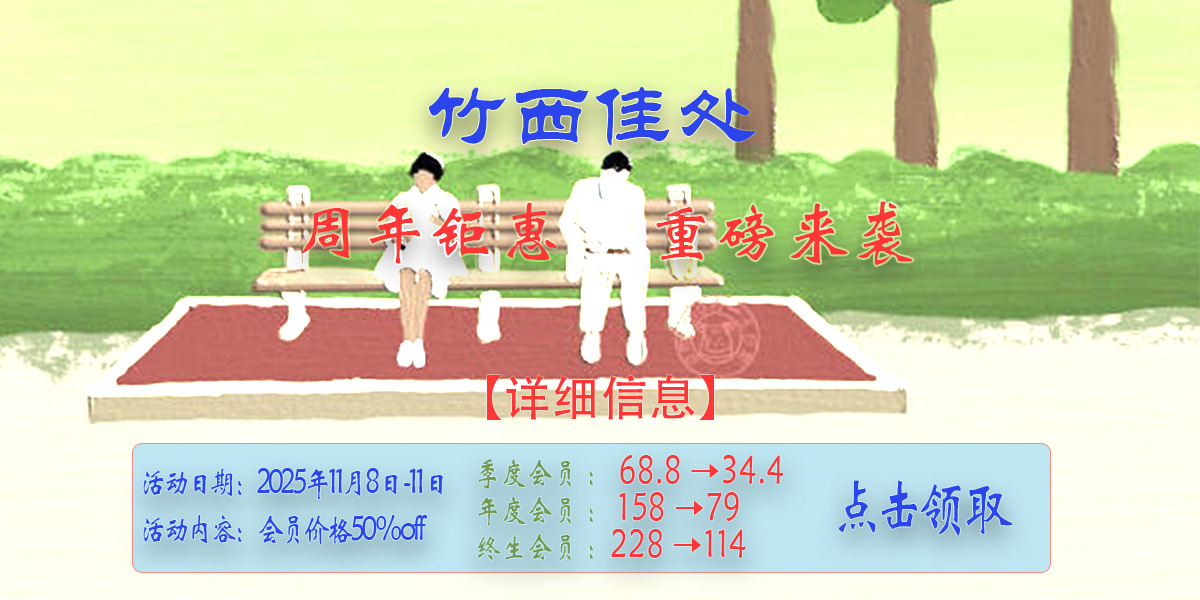

友情提示

该片是香港电影金像奖最佳影片获奖电影之一,本站已收录该片单合集资源及单片资源,欢迎点击「香港电影金像奖最佳影片合集」站内了解。

副本-1.png)