《中央车站》简介

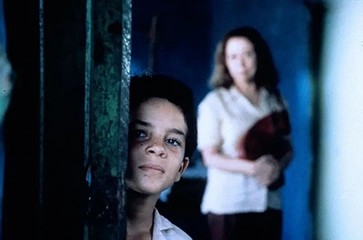

《中央车站》讲述里约热内卢火车站代笔老妇人朵拉,被迫护送孤儿约书亚前往东北部寻找生父的公路之旅。导演沃尔特·塞勒斯受新现实主义影响,通过这段跨越巴西腹地的旅程,展现90年代巴西城市化进程中底层人民的迷失与救赎。朵拉从冷漠的旁观者转变为约书亚的“精神母亲”,隐喻被现代化撕裂的传统价值重建的可能。影片大量启用非职业演员,约书亚的扮演者更是从贫民窟街头选中,赋予作品粗粝的生命力。

摄影师瓦尔特·卡瓦略用16毫米胶片捕捉巴西地貌的苍茫:从车站的拥挤混沌到荒野的寂寥壮美,视觉反差暗示人物内心的蜕变。大量车窗反射镜头(如朵拉在巴士车窗上重叠的面孔与风景)象征记忆与现实的交织。导演刻意削弱戏剧冲突,用静默时刻传递情感——例如约书亚在卡车后厢教朵拉写字,逆光中飞扬的纸片成为知识传递的诗意瞬间。配乐仅用单簧管与沙锤,模拟东北部干燥的风声,让环境成为叙事主体。

影片获柏林电影节金熊奖、奥斯卡最佳外语片提名,被《时代》杂志评为“年度十佳”。《华盛顿邮报》称其为“拉丁美洲的《偷自行车的人》”,巴西总统卡多佐在观影后推动全国流浪儿童救助计划。片中“写信”的意象成为文化符号,激发巴西多地设立公益代笔站。其公路片模式影响了《摩托日记》《上帝之城》等拉美新浪潮作品。

《中央车站》简评

朵拉烧掉信件时的火焰,和她后来在荒野中写字的铅笔,构成巴西底层社会最痛彻的救赎隐喻。

导演把整个巴西装进了一辆破卡车:沿途的朝圣者、卡车司机、民间歌手,拼凑出被现代化遗忘的巴西灵魂。

小男孩问“爸爸的名字怎么写”时,文盲老妇用颤抖的手拼出的不仅是字母,更是被贫困剥夺的人性尊严。

当朵拉在黎明偷偷离开,镜头从她的背影切到约书亚熟睡的脸,没有配乐,但车窗外的风声成了最揪心的离别曲。

这部电影证明,伟大的表演不需要台词——费尔兰妲·蒙特内格罗的眼神从麻木到温柔的变化,足以载入影史。

友情提示

该片是柏林国际电影节最佳影片获奖电影之一,本站已收录该片单合集资源及单片资源,欢迎点击「柏林国际电影节最佳影片合集」站内了解。

副本-1.png)