《模仿者》简介

《模仿者》创作于20世纪60年代末,正值后殖民社会发展关键时期。主人公拉尔夫・辛格出身特立尼达岛中产阶级家庭,怀着对西方文明的向往前往英国求学,后投身政治,试图在本土施展抱负。在这个过程中,他不断模仿西方政治人物言行举止、思维方式,却在模仿中逐渐失去自我,陷入精神困境。奈保尔的语言犀利且富有批判性,对拉尔夫内心的挣扎、矛盾刻画得入木三分。例如,拉尔夫在面对本土文化与西方文化冲突时,那种纠结与无奈,通过他的内心独白与行为选择展现得淋漓尽致。作品对后殖民社会中人们盲目模仿西方、导致文化与自我认同缺失这一现象的揭示,具有深刻思想内涵,在当时文学创作中独树一帜。

本书独特之处在于对后殖民语境下“模仿”现象的深度剖析。拉尔夫的“模仿”行为并非个例,而是代表了广大殖民地人民在摆脱殖民统治后,面对强势西方文化时的普遍心态。奈保尔通过对拉尔夫生活各方面的描写,如他在政治演讲中刻意模仿西方政客风格,却无法真正打动本土民众,揭示出这种模仿的徒劳与危害。这种深入挖掘使作品超越个体故事范畴,上升到对后殖民社会文化现象的反思高度,引导读者思考在全球化浪潮下,如何保持本土文化特色、寻找真正的自我身份认同,具有重要现实意义与时代价值。

在文学界,《模仿者》获得高度评价,被视为研究后殖民文学绕不开的经典文本。评论家称赞奈保尔对后殖民社会问题把握的精准度与叙事手法的成熟,认为他以敏锐洞察力揭示出社会深层矛盾。作品出版后,在全球范围内引发对后殖民文化现象的广泛讨论,激发学者对相关领域研究热情,推动后殖民理论发展。在读者群体中,它促使人们反思自身文化身份,尤其对那些身处文化交融环境的读者,具有深刻启示作用,持续影响着人们对文化、身份等问题的思考与探索。

V.S.奈保尔简介

V.S.奈保尔于1932年8月17日出生在加勒比地区特立尼达岛的一个印度婆罗门家庭。其祖父在1880年作为契约劳工从印度北部漂洋过海来到特立尼达,这种家族移民背景对奈保尔影响深远。奈保尔年幼时,父亲凭借自学成为特立尼达英语《卫报》记者,全家也从乡间小镇搬至首府西班牙港。在父亲影响下,奈保尔从小立志成为作家。18岁时,他凭借英帝国奖学金前往牛津大学攻读英国文学,在牛津的学习经历,拓宽了他的视野,接触到多元文化与思想,为其日后创作奠定基础。毕业后,他定居伦敦,开启职业写作生涯。

奈保尔的创作风格独特,融合多种元素。他善于从个人经历出发,将对不同地域社会现象的深刻洞察融入作品。其写作关注领域广泛,尤其聚焦殖民与后殖民社会问题,致力于探讨不同文化间冲突、融合以及个体在复杂社会环境中身份认同困境。以《毕司沃斯先生的房子》为例,主人公毕司沃斯先生身为印度移民后代,在特立尼达岛上努力追求拥有自己房子,以获得自我价值与归属感,这一过程深刻展现殖民地人民在文化夹缝中挣扎求生状态。在写作手法上,他运用简洁、冷峻语言,不动声色展现生活残酷一面,又巧妙融入幽默元素,使作品张弛有度。

在文学界,奈保尔地位举足轻重。2001年,他荣获诺贝尔文学奖,颁奖词称赞他“将极具洞察力的叙述与不为世俗左右的探索融为一体,迫使我们去发现被压抑历史的真实存在”。他还获得诸多其他奖项,如1989年被英国女王伊丽莎白二世授予爵士头衔。其代表作除上述提及的,还有《米格尔街》,通过对西班牙港一条街上小人物生活描写,展现殖民地人民乐观坚韧一面;《印度三部曲》(《幽暗国度》《印度:受伤的文明》《百万叛变的今天》),从不同角度呈现印度在现代化进程中的机遇与挑战,深刻揭示传统与现代、本土与外来文化之间的矛盾与交融。他的作品被翻译成多种语言,在全球广泛传播,成为后殖民文学领军人物,对当代文学发展产生深远影响,激励无数作家投身相关主题创作与探索。

友情提示

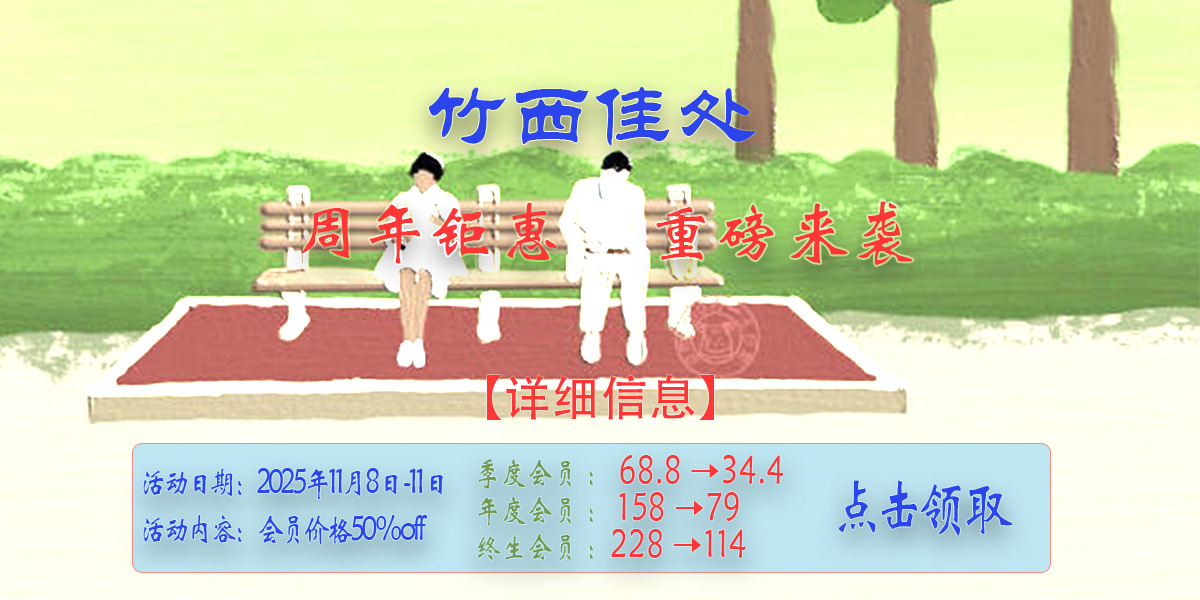

本书收录在本站发布的「V.S.奈保尔作品集」中,点击相应书单名,站内了解合集资源。

副本-1.png)