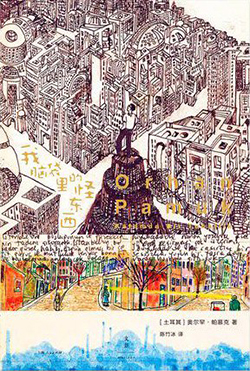

《我脑袋里的怪东西》简介

《我脑袋里的怪东西》创作于帕慕克对土耳其社会深入观察与思考之后。土耳其在现代化进程中,传统生活方式与现代文明剧烈碰撞,帕慕克希望通过普通人的故事展现这一变革。小说以主人公麦夫鲁特的经历为主线,他从乡村来到伊斯坦布尔,以卖钵扎(一种土耳其传统饮料)为生。在城市中,他经历了爱情的曲折、创业的艰辛,见证了城市的扩张与社会的转型。麦夫鲁特脑袋里总是充满各种新奇想法,他对生活充满热情,即便遭遇挫折也从不放弃。帕慕克的语言生动活泼,融入大量土耳其市井文化元素,以贴近生活的叙事,让读者仿佛置身于伊斯坦布尔的街头巷尾。

该书特别突出点在于对小人物的生动刻画与社会变迁的全景展现。麦夫鲁特作为底层小人物,他的善良、执着与对生活的热爱跃然纸上。例如,他为了爱情坚守承诺,为了生计不断尝试新事物,这种坚韧不拔的精神极具感染力。通过麦夫鲁特的视角,小说展现了伊斯坦布尔四十年间从传统向现代的转变,从简陋的棚户区到高楼林立的都市,从传统的生活方式到现代消费文化的冲击。如书中描写麦夫鲁特在卖钵扎时,见证了城市中新兴的商业形态和人们消费观念的变化,深刻反映了社会转型期的种种现象。

在文学界,《我脑袋里的怪东西》收获众多好评。评论家称赞帕慕克对小人物的刻画入木三分,以小见大展现社会变革的写作手法十分精妙。该书入围多个重要文学奖项,进一步彰显其文学价值。在社会层面,它引发读者对土耳其社会发展的关注,许多人通过这本书了解到土耳其普通人在时代浪潮中的生活与挣扎。同时,书中展现的人性光辉和对生活的热爱,也给予读者面对困境的勇气和力量,在全球范围内获得广泛共鸣。

奥尔罕・帕慕克简介

奥尔罕・帕慕克1952年出生于土耳其伊斯坦布尔的富裕家庭。伊斯坦布尔独特的东西方文化交融氛围,深刻影响了他的创作。早年学习建筑的经历,赋予他对空间和结构的敏锐感知,后转向文学创作。1979年,凭借小说《塞夫得特先生》崭露头角。他的写作关注土耳其的历史、文化、身份认同以及东西方文化的碰撞。在《我的名字叫红》中,通过16世纪奥斯曼帝国细密画家谋杀案,探讨艺术、信仰与东西方文明冲突;在《纯真博物馆》里,以爱情故事展现伊斯坦布尔的时代变迁。其作品兼具现实主义与后现代主义特色,常运用复杂叙事结构、象征手法和细腻心理描写。2006年,荣获诺贝尔文学奖,授奖词称他“在追求他故乡忧郁的灵魂时,发现了文明之间的冲突和交错的新象征”。此外,还获得意大利格林扎纳・卡佛文学奖、国际IMPAC都柏林文学奖等。作品被翻译成60多种语言,是土耳其文学的杰出代表,对世界文学发展影响深远。

友情提示

本书收录在本站发布的「奥尔罕・帕慕克作品集」中,点击相应书单名,站内了解合集资源。

副本-1.png)