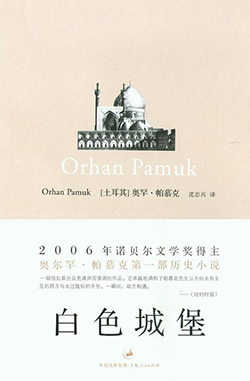

《白色城堡》简介

《白色城堡》创作于1985年,当时土耳其正处于传统与现代的激烈碰撞期,东西方文化的冲突与融合成为社会热议话题。帕慕克深受这种文化氛围影响,以16世纪为背景,虚构了一个充满异域风情与思想交锋的故事。小说讲述一位威尼斯学者在海战中被俘,带到伊斯坦布尔,成为土耳其人霍加的奴隶。霍加对西方科学、文化充满好奇,他与学者朝夕相处,共同研究机械、天文等知识,试图制造出能抵御外敌的战争机器。在相处过程中,两人的思想与身份逐渐模糊,甚至开始模仿对方的言行举止,彼此界限愈发难以分辨。帕慕克的语言充满诗意与神秘色彩,将土耳其与欧洲文化元素巧妙融合,生动描绘出中世纪地中海地区的风土人情与文化风貌。

该书特别突出点在于对身份认同与文化交融的深刻探讨。帕慕克通过威尼斯学者与霍加的关系,展现出身份的流动性与相对性。两人从主仆到亦师亦友,在知识交流中逐渐互相渗透,学者开始用霍加的视角看待世界,霍加也在学习中吸收西方文化精髓。例如,他们共同设计的巨型机械,既是西方科学知识的体现,又融入了东方的神秘主义元素,象征着东西方文化的交融。这种身份的模糊与文化的碰撞,引发读者对自我认知、文化归属等问题的深度思考。此外,小说中大量的哲学思辨与对科学的想象,使作品兼具文学性与思想性。

在文学界,《白色城堡》备受赞誉,被视为帕慕克早期创作的重要里程碑。评论家们称赞其独特的叙事结构与对文化冲突的细腻刻画,认为它为研究东西方文化交流提供了新颖视角。该书荣获了包括意大利格林扎纳・卡佛文学奖在内的多个重要奖项。在社会层面,它引发了读者对文化差异与融合的广泛讨论,让更多人关注到土耳其文化中东西方交融的独特魅力。在全球范围内,《白色城堡》被翻译成多种语言,吸引了众多文学爱好者,推动了土耳其文学在世界的传播。

奥尔罕・帕慕克简介

奥尔罕・帕慕克1952年出生于土耳其伊斯坦布尔的富裕家庭。伊斯坦布尔独特的东西方文化交融氛围,深刻影响了他的创作。早年学习建筑的经历,赋予他对空间和结构的敏锐感知,后转向文学创作。1979年,凭借小说《塞夫得特先生》崭露头角。他的写作关注土耳其的历史、文化、身份认同以及东西方文化的碰撞。在《我的名字叫红》中,通过16世纪奥斯曼帝国细密画家谋杀案,探讨艺术、信仰与东西方文明冲突;在《纯真博物馆》里,以爱情故事展现伊斯坦布尔的时代变迁。其作品兼具现实主义与后现代主义特色,常运用复杂叙事结构、象征手法和细腻心理描写。2006年,荣获诺贝尔文学奖,授奖词称他“在追求他故乡忧郁的灵魂时,发现了文明之间的冲突和交错的新象征”。此外,还获得意大利格林扎纳・卡佛文学奖、国际IMPAC都柏林文学奖等。作品被翻译成60多种语言,是土耳其文学的杰出代表,对世界文学发展影响深远。

友情提示

本书收录在本站发布的「奥尔罕・帕慕克作品集」中,点击相应书单名,站内了解合集资源。

副本-1.png)