《海上火焰》简介

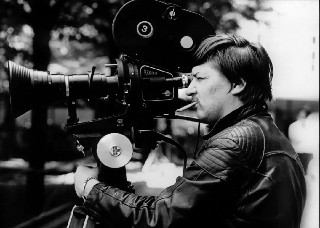

影片聚焦意大利兰佩杜萨岛——非洲难民偷渡欧洲的中转站,通过双线叙事呈现割裂的世界:12岁男孩萨缪埃尔沉迷弹弓游戏与弱视治疗,而海上救援队不断打捞难民的尸体。导演吉安弗兰科·罗西驻扎岛上18个月,捕捉到难民船倾覆后的急救现场:抽搐的脱水者、孕妇的流产、尸袋的编码堆放。男孩的日常(如模拟战争游戏)与难民悲剧形成残酷互文,隐喻欧洲社会对灾难的麻木与童真的消逝。

罗西摒弃解说词与采访,完全依靠观察式拍摄与隐喻剪辑。例如男孩用弹弓击碎仙人掌的镜头,与海上漂浮的救生衣并置,暗示暴力与死亡的循环。自然音效设计极致:救援直升机的轰鸣、男孩拉弹弓的“嗖嗖”声、海浪拍击声交织成压迫性的声场。色彩对比鲜明:难民营的灰蓝色调与男孩家中的暖黄灯光,视觉化呈现“两个世界”的隔阂。4:3画幅强化封闭感,如男孩验光时遮挡右眼的特写,象征欧洲对难民危机的“单眼凝视”。

本片创造历史成为柏林电影节首部金熊奖纪录片,并获欧洲电影奖最佳纪录片。评审团主席梅丽尔·斯特里普称其“以诗意的愤怒叩击良知”。争议集中于“摆拍嫌疑”,如电台主持人的独白被指过度设计。豆瓣短评两极分化:有人认为“隐喻用力过猛”,也有赞赏“沉默比呐喊更震耳欲聋”。社会层面,影片推动欧盟难民政策讨论,但未能改变兰佩杜萨岛的悲剧循环。

《海上火焰》简评

导演用验光师检查男孩弱视的场景,隐喻欧洲对难民危机的视而不见,生理缺陷与道德盲视形成双重讽刺。

精美的verite真实电影佳作,构建无垠的空间——自制与广博,匠心和风轻云淡。在今天的政治气候下,主题尤为惊心。

电台主持人播放情歌时,镜头切向海上漂浮的尸体,声音与画面的错位制造出彻骨寒意。

金熊奖的颁发被质疑“政治正确”,但片中未加修饰的急救镜头,确以影像的残酷性完成了人道主义控诉。

结尾男孩独自走向森林的长镜头,手持摄影的晃动与自然光的斑驳,暗示新一代仍将背负历史的沉重阴影。

友情提示

该片是柏林国际电影节最佳影片获奖电影之一,本站已收录该片单合集资源及单片资源,欢迎点击「柏林国际电影节最佳影片合集」站内了解。

副本-1.png)