《牧马人》简介

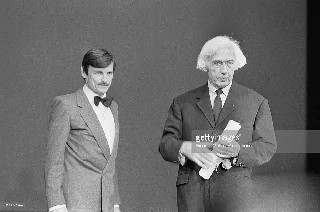

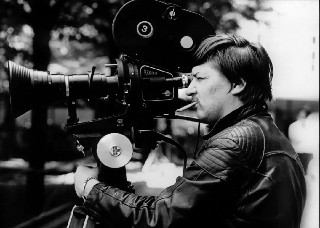

《牧马人》于1982年上映,由谢晋执导,改编自张贤亮的小说《灵与肉》。彼时,中国正处于改革开放初期,社会思潮涌动,人们对过往历史进行深刻反思,对未来充满憧憬。谢晋导演敏锐捕捉时代脉搏,将许灵均的故事搬上银幕,借个体命运折射时代变迁,传递出对人性、爱情、家国情怀的深刻思考。

影片讲述了许灵均的坎坷人生。他出身富贵,却因父亲抛妻弃子远走美国,幼年便历经家庭破碎。青年时,又被错划为“右派”,下放至西北敕勒川牧场劳动。在那艰苦岁月,住马棚、睡草窝成为常态,可他并未被击垮,反而在质朴善良的牧民身上收获温暖与力量。董大爷、董大娘像对待亲人般关怀他,郭谝子等牧民为护他周全,巧妙周旋。“文革”期间,四川逃荒而来的李秀芝与他结为连理,二人相濡以沫,共同孕育新生命,日子虽清苦却满含希望。1980年,事业有成的父亲回国欲接他去美国,面对物质诱惑与未知机遇,许灵均却因对草原、对亲人的深厚情感,坚定选择留下。

从技术创新与特色看点而言,《牧马人》虽未在拍摄手法上做过多先锋尝试,却以质朴写实风格打动人心。影片巧妙运用景别切换,展现草原壮美风光,广袤无垠的草原、湛蓝澄澈的天空、成群结队的牛羊,大远景勾勒出自然雄浑,为故事铺就诗意底色。在人物刻画上,特写镜头聚焦演员细微表情,许灵均面对生活苦难时的坚毅、李秀芝初到草原的羞涩与对未来生活的憧憬,皆通过眼神、嘴角弧度精准传递。叙事节奏把控精妙,张弛有度,许灵均回忆往昔悲惨遭遇时节奏紧凑,揪心之感扑面而来;描绘他与李秀芝平淡幸福日常时,舒缓节奏让观众沉浸式感受烟火温情。

《牧马人》在影史成就斐然,斩获第六届中国大众电影百花奖最佳故事片,第三届中国电影金鸡奖最佳剪辑、最佳男配角,并荣膺第二届香港电影金像奖十大华语片之一。业内盛赞谢晋导演以深厚人文关怀,赋予影片强大生命力,将时代伤痛与人性光辉融合,塑造有血有肉的角色。著名影评人称赞其为“时代的良心之作,用平凡故事书写伟大情怀”。影片在社会掀起热潮,吸引1.3亿观众观影,引发强烈情感共鸣。它让经历过特殊时代的人重温往昔,珍视当下;让年轻一代了解先辈奋斗,体悟家国大义。“面包会有的,一切都会有的”这句台词广为流传,成为时代精神写照,激励无数人在困境坚守希望。

《牧马人》简评

电影用最平实的画面,讲述最动人的故事。许灵均与李秀芝的爱情,没有惊天动地的誓言,却在一粥一饭、一针一线中,满溢温暖。面对父亲的邀请,许灵均对草原、对祖国的眷恋,令人动容。它让我们看到,即便身处黑暗,人性的光辉也能照亮前路。

《牧马人》是时代的缩影,将个人命运与家国命运紧密相连。许灵均从被命运捉弄的青年,到坚定守护草原的汉子,成长之路满是艰辛与温情。片中对牧民善良淳朴的刻画入木三分,他们给予许灵均的不仅是生存希望,更是精神滋养。谢晋导演功力深厚,让我们透过屏幕,真切触摸那个时代的脉搏。”

再次重温,依旧被深深打动。李秀芝的出现,是许灵均灰暗生活的一抹亮色,她勤劳、坚韧,对许灵均毫无保留的信任与爱,令人向往。而许灵均拒绝去美国,不是盲目爱国,是源于对脚下土地、身边亲友最真挚的情感。影片没有刻意说教,却让爱国情怀、乡土眷恋在心底扎根。

这部电影的魅力在于真实,没有美化苦难,却让我们看到在苦难中绽放的人性之花。许灵均在草原的经历,是对生命意义的探寻。草原的壮美与生活的艰苦形成鲜明对比,更凸显人与人之间情谊的珍贵。它是一部能让人静下心,细细品味生活、思考人生的佳作。

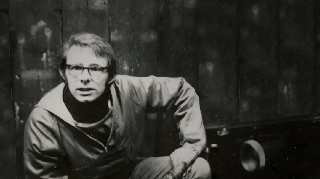

《牧马人》的成功,离不开演员的精彩演绎。朱时茂将许灵均的复杂情感诠释得淋漓尽致,面对苦难的隐忍、面对爱情的羞涩、面对选择的纠结,都生动呈现。丛珊饰演的李秀芝,一颦一笑皆具感染力,其质朴形象深入人心。电影通过他们的表演,将那个特殊时代的故事鲜活展现在观众眼前,成为永恒经典。

友情提示

该片是中国电影百花奖最佳影片获奖电影之一,本站已收录该片单合集资源及单片资源,欢迎点击「中国电影百花奖最佳影片合集」站内了解。

副本-1.png)