.jpg)

《人到中年》简介

故事围绕眼科医生陆文婷展开,她白天在医院为患者做十几台手术,深夜回家还要照顾年幼的儿女、生病的公婆。长期超负荷运转导致心肌梗塞突发,在生死边缘徘徊时,同事、患者与家人的回忆碎片交织闪现。影片创作于知识分子政策调整期,根据谌容同名小说改编,主创团队直击“脑体倒挂”现象—高级知识分子收入微薄、待遇低下,却承担着社会发展的重任,以此呼唤对人才的尊重与关怀。

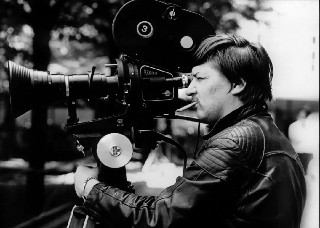

技术层面,影片以“意识流叙事”突破常规。陆文婷昏迷中的幻觉与现实交叉剪辑,听诊器的滴答声、手术灯的光晕、孩子的呼唤声构成蒙太奇交响,外化其身心俱疲的精神状态。潘虹的表演堪称教科书,她用凹陷的眼窝、发白的嘴唇、永远匆匆的脚步,将隐忍与坚韧刻进角色肌理;特别是为患者做手术时专注的眼神,与回家后瘫倒在沙发上的瞬间切换,形成令人心碎的对比。摄影采用“冷灰基调”,医院的白大褂、家庭的旧家具、冬日的萧瑟街道,共同渲染压抑氛围,而偶尔闪现的阳光(如患者送来的鲜花)则成为希望的隐喻。

影片获第三届中国电影金鸡奖最佳故事片、最佳女主角(潘虹)、最佳摄影(王启民)等5项大奖,及第六届大众电影百花奖最佳故事片。影评人盛赞其为“知识分子的心灵史诗”,《电影评介》指出:“陆文婷的疲惫不仅是个体困境,更是时代对奉献者的亏欠,影片的呐喊推动了知识分子待遇改革。”社会层面,影片引发对“尊重知识、尊重人才”的全民讨论,促成多项政策调整,其“刻画普通人精神高度”的创作理念,影响《渴望》《一年又一年》等后续现实主义佳作。

《人到中年》简评

有观众被潘虹的“眼神表演”征服:她在给患者检查时专注的凝视,与面对孩子哭闹时的愧疚闪躲,两种眼神的交替,将职业责任感与母亲本能的撕裂演绎得入木三分。有人感慨细节真实:陆文婷揣着冷馒头赶去医院的镜头,缝补了又缝补的工作服,这些物质匮乏年代的印记,让观众触摸到那代人精神富足背后的生存艰辛。一位影迷解读象征系统:陆文婷反复擦拭的眼镜,既是医生的工具,更隐喻知识分子“看清社会却无力改变”的尴尬处境;而片尾苏醒的镜头,则传递微弱却坚定的希望。另有人关注群像意义:从白发苍苍仍坚持坐诊的老教授,到默默支持妻子的丈夫傅家杰,影片用群像勾勒出知识分子群体的集体画像,展现特殊时期的精神图谱。还有人赞叹社会价值:影片播出后,“陆文婷现象”成为时代热词—她的疲惫与坚守,不仅唤醒社会对知识分子的关怀,更让“奉献”二字有了沉甸甸的现实注脚。

友情提示

该片是中国电影金鸡奖最佳影片获奖电影之一,本站已收录该片单合集资源及单片资源,欢迎点击「中国电影金鸡奖最佳影片合集」站内了解。

副本-1.png)